Showing posts with label biokim. Show all posts

Showing posts with label biokim. Show all posts

Sunday, September 8, 2013

Monday, November 26, 2012

Anabolisme

Anabolisme merupakan proses pembentukan molekul kompleks, seperti

karbohidrat, protein dan lemak, dari molekul-molekul yang sederhana.

Pembentukan karbohidrat yang dibahas pada materi kali ini adalah pembentukan

karbohidrat pada tumbuhan, yang merupakan makhluk hidup autotrof yaitu makhluk

hidup yang dapat memanfaatkan sumber karbon anorganik. Pembentukan karbohidrat

pada tumbuhan yaitu melalui proses fotosintesis.

Fotosintesis

Organisme fotosintetik dan heterotrofik hidup didalam

keadaan seimbang pada biosfer kita. Tanaman fotosintetik menangkap energy surya

dalam bentuk ATP dan NADPH yang dipergunakan sebagai sumber energi untuk

membuat karbohidrat dan komponen sel organik lainnya dari karbondioksida dan

air. Bersamaan dengan itu organisme tersebut membebaskan oksigen ke atmosfer.

Sebaliknya heterotrof aerobik mempergunakan oksigen yang dibentuk untuk

menguraikan produk organik berenergi tinggi dari fotosintesis menjadi CO2

dan H2O untuk membentuk kembali ATP guna keperluan aktifitas sel itu

sendiri. Karbondioksida yang dibentuk oleh respirasi pada heterotrof kembali ke

atmosfer, untuk dipergunakan kembali oleh organisme fotosintetik. Oleh karena

itu, energi surya memberikan tenaga pendorong bagi daur karbondioksida dan

oksigen atmosfer secara berkesinambungan melalui biosfer kita.

6CO2 +

12H2O + Energi cahaya→C6H12O6+6O2+6H2O

Proses reaksi fotosintesis dalam tumbuhan tinggi dibagi

dalam dua tahap, yaitu tahap reaksi terang yang terjadi jika tumbuhan diberi cahaya dan tahap reaksi gelap yang terjadi dengan atau tanpa adanya cahaya matahari. Di dalam sel

fotosintetik eukariotik, reaksi gelap dan reaksi terang terjadi di dalam

kloroplas.

Bentuk kloroplas

berbeda pada setiap spesies.organel ini dikelilingi oleh membran luar yang

bersambungan, dan bersifat rapuh.suatu sistem membran membungkus ruangan bagian

dalam organel, di dalamnya ,terdapat banyak kantung pipih yang dikelilingi

membran, yang dinamakan tilakoid, yang biasanya tersusun berlapis-lapis,

dinamakan grana. Membran tilakoid mengandung semua pigmen fotosintetik pada

kloroplas dan semua enzim yang diperlukan bagi reaksi primer yang bergantung

pada cahaya matahar. Cairan di dalam ruang yang melingkupi kantung tilakoid

atau stroma mengandung hampir semua enzim yang diperlukan bagi reaksi gelap,

yang mereduksi CO2 membentuk glukosa. Berikut ini penjelasan lebih lanjut

mengenai tahap reaksi terang dan tahap reaksi gelap.

1.TAHAP REAKSI

TERANG

Reaksi terang terjadi jika ada cahaya, misalnya cahaya

matahari. Energi dtangkap olaeh klorofil dan digunakan untuk memecah molekul

air, dan pemecahan ini disebut fotolisis.Reaksi terang adalah proses untuk

menghasilkan ATP dan reduksi NADPH. Reaksi ini diawali dengan penangkapan foton

oleh pigmen sebagai antena. Fotosintesis akan menghasilkan lebih banyak energi

pada gelombang chaya panjang tertentu. Tumbuhan memiliki dua jenis pigmen yang

berfungsi aktif sebagai pusat reaksi atau fotosistem yaitu fotosistem II dan

fotosistem I.

Fotosistem

I dan Fotosistem II

Reaksi

terang cahaya dalam proses fotosintesis penyerapan energy matahari oleh

klorofil dimana dilepaskan O2, terdiri dari dua bagian. Bagian pertama disebut

fotosistem I yang menyangkut penyerapan energy matahari pada panjang gelombang

di sekitar 700nm dan tidak melibatkan proses pelepasan O2. Bagian kedua yang

menyangkut penyerapan energy matahari pada panjang gelombang di sekitar 680nm,

disebut fotosistem II yang melibatkan pembentukan O2.

Friday, November 23, 2012

protein

Protein merupakan polimer asam amino. Struktur umum asam amino

Terdapat 20 macam asam amino dengan penggolangan asam amino sebagai berikut :

1. Asam amino non polar

Adalah asam amino yang tidak dapat larut dalam air.

2. Asam amino polar tidak bermuatan

Adalah asam amino yang dapat larut dalam air.

3. Asam amino polar bermuatan positif

Adalah asam amino yang dapat larut dalam air, bermuatan negatif sehingga bersifat asam.

4. Asam amino polar bermuatan negatif

Adalah asam amino yang dapat larut dalam air, bermuatan positif sehingga bersifat basa.

Contoh-contohnya :

Asam amino-asam amino berikatan melalui ikatan peptida membentuk polipeptida.

Terdapat 4 macam struktur pada protein, antara lain :

1. Struktur primer

2. Struktur sekunder

Wednesday, October 17, 2012

RNA ( Ribonucleic acid )

makalah terkait transkripsi RNA

laporan yang terkait

transkripsi RNA

Sintesis protein

melibatkan DNA sebagai pembuat rantai polipeptida. Meskipun begitu, DNA tidak

dapat secara langsung menyusun rantai polipeptida karena harus melalui RNA.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa DNA merupakan bahan informasi genetik

yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Informasi yang dikode di dalam

gen diterjemahkan menjadi urutan asam amino selama sintesis protein. Informasi

ditransfer secara akurat dari DNA melalui RNA untuk menghasilkan polipeptida

dari urutan asam amino yang spesifik.

Selain DNA,

sebagian besar sel prokariot dan sel eukariot juga memiliki asam nukleat yang

lain yaitu RNA. RNA singkatan dari ribonucleic acid atau asam

ribonukleat. RNA merupakan hasil transkripsi dari suatu fragmen DNA, sehingga

RNA merupakan polimer yang jauh lebih pendek dibanding DNA. Tidak seperti DNA

yang biasanya dijumpai di dalam inti sel, kebanyakan RNA ditemukan di dalam

sitoplasma, terutama di ribosom.

Beberapa macam

virus seperti virus Mosaik Tembakau atau TMV (“Tobacco Mosaic Virus”) dan Virus

Influenza tidak memiliki DNA, melainkan hanya RNA saja. Jadi, seluruh bahan

genetik di dalam selnya berupa RNA saja, sehingga membawa segala

pertanggungjawaban seperti yang dibawa DNA. Oleh karena itu RNA demikian itu

sering dinamakan juga RNA genetik, sedangkan RNA di dalam sel biasa disebut RNA

nongenetik (akan dipelajari lebih lanjut pada materi Macam RNA). Berikut akan

diuraikan tentang struktur RNA dan macam RNA.

RNA dapat dibedakan

menjadi dua kelompok utama, yaitu RNA genetik dan RNA non-genetik.

RNA genetik memiliki

fungsi yang sama dengan DNA, yaitu sebagai pembawa keterangan genetik. RNA

genetik hanya ditemukan pada makhluk hidup tertentu yang tidak memiliki DNA,

misalnya virus. Dalam hal ini fungsi RNA menjadi sama dengan DNA, baik sebagai

materi genetik maupun dalam mengatur aktivitas sel.

RNA non-genetik

tidak berperan sebagai pembawa keterangan genetik sehingga RNA jenis ini hanya

dimiliki oleh makhluk hidup yang juga memiliki DNA. Berdasarkan letak dan

fungsinya, RNA non-genetik dibedakan menjadi mRNA, tRNA, dan rRNA.

- mRNA (messenger RNA) atau ARNd (ARN duta)

mRNA merupakan RNA

yang urutan basanya komplementer (berpasangan) dengan salah satu urutan basa

rantai DNA. RNA jenis ini merupakan polinukleotida berbentuk pita tunggal

linier dan disintesis oleh DNA di dalam nukleus. Panjang pendeknya mRNA

berhubungan dengan panjang pendeknya rantai polipeptida yang akan disusun.

Urutan asam amino yang menyusun rantai polipeptida itu sesuai dengan urutan

kodon yang terdapat di dalam molekul mRNA yang bersangkutan. mRNA bertindak

sebagai pola cetakan pembentuk polipeptida. Adapun fungsi utama mRNA adalah

membawa kode-kode genetik dari DNA di inti sel menuju ke ribosom di sitoplasma.

mRNA ini dibentuk bila diperlukan dan jika tugasnya selesai, maka akan

dihancurkan dalam plasma.

- tRNA (transfer RNA) atau ARNt (ARN transfer)

RNA jenis ini

dibentuk di dalam nukleus, tetapi menempatkan diri di dalam sitoplasma. tRNA

merupakan RNA terpendek dan bertindak sebagai penerjemah kodon dari mRNA.

Fungsi lain tRNA adalah mengikat asam-asam amino di dalam sitoplasma yang akan

disusun menjadi protein dan mengangkutnya ke ribosom. Bagian tRNA yang

berhubungan dengan kodon dinamakan antikodon.

- rRNA (ribosomal RNA) atau ARNr (ARN ribosomal)

RNA ini disebut

ribosomal RNA karena terdapat di ribosom meskipun dibuat di dalam nukleus. rRNA

bersama protein membentuk ribosom, ialah benda-benda berbentuk butir-butir

halus di dalam sitoplasma. Lebih dari 80% RNA merupakan rRNA. Fungsi dari RNA

ribosom adalah sebagai mesin perakit dalam sintesis protein yang bergerak ke

satu arah sepanjang mRNA. Di dalam ribosom, molekul rRNA ini mencapai 30-46%.

transkripsi RNA

Tuesday, October 16, 2012

karbohidrat

Secara umum definisi

karbohidrat adalah senyawa organik yang mengandung atom Karbon (C) dan air (H2O) sehingga mempunyai rumus empirik (CH2O)n.

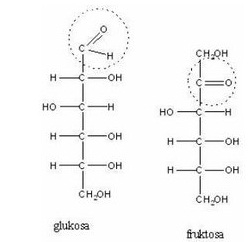

Secara kimia, karbohidrat didefinisikan sebagai

polihidroksi aldehida (aldosa) ataupun

polihidroksi keton (ketosa).

aldosa ketosa

Disebut suatu aldosa karena pada strukturnya

terdapat gugus karbonil yang letaknya di ujung. Dan disebut suatu ketosa karena pada strukturnya

terdapat gugus karbonil yang letaknya di tengah.

Penggolongan Karbohidrat

Berdasarkan

jumlah gugus gulanya, karbohidrat digolongkan menjadi monosakarida, disakarida,

dan polisakarida.

a. A. Monosakarida

Monosakarida merupakan karbohidrat dengan satu gugus

gula.

Contoh:

B. Disakarida

Disakarida merupakan karbohidrat dengan 2 gugus gula.

Penggabungan 2 gugus gula ini melalui reaksi dehidrasi. Contoh disakarida

adalah maltosa, sukrosa, dan laktosa.

Pembelahan Sel

artikel yang terkait struktur dan fungsi nukleus, transkripsi RNA protein, siklus sel, pembelahan sel

Mitosis.

Merupakan proses pembelahan yang menghasilkan dua sel

anak yang masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan sel

induknya. Mitosis terjadi pada perbanyakan sel somatis. Kromosomya berpasangan

sehingga disebut diploid (2n). Tahap-tahap pembelahan mitosis adalah sebagai

berikut :

Profase.

Pada fase ini, sel induk yang akan membelah

memperlihatkan gejala terbentuknya 2 sentriol dari sentrosom. Yang satu tetap

di tempat dan yang satu bergerak ke kutub yang berlawanan. Tiap sentriol

memancarkan serabut-serabut berupa filamen yang disebut benang spindel. Membran

inti yang masih tampak pada profase awal kemudian segera terpecah-pecah. Lalu,

butiran kromatin memnajang menjadi benang kromatin yang kemudian memendek dan

menebal menjadi kromosom dengan bagian yang menggenting disebut sentromer. Tiap

sentromer mengandung kinetokor. Kemudian, kromosom berduplikasi menjadi dua

bagian yang disebut kromatid. Bersamaan dengan itu, anak inti mengecil dan

tidak nampak. Dengan demikian, kromatid terjerat pada benang spindel. Sementara

itu, benang spindel meluas ke segala arah disebut aster. Di akhir profase,

selubung benang inti sel pecah dan setiap kromatid melekat di beberapa benang spindel

di kinetokor. Kromosom duplikat lalu meninggalkan daerah kutub dan berjajar di

ekuator.

Metafase.

Periode selama kromosom berada di ekuator disebut

metafase. Membran inti sudah menghilang. Kromosom berada di bidang ekuator.pada

fase ini kromosom tampak paling jelas.

Anafase.

Kromatid bergerak menuju arah kutub-kutub yang

berlawanan, kinetokor yang masih melekat pada benang spindel berfungsi

menunjukkan jalan, sedangkan lengan kromosom mengikuti di belakang.

Telofase.

Kromatid-kromatid mengumpul pada kutub. Benang spindel

menghilang, kromatid menjadi kusut dan terdapat butiran kromatid. Selaput inti

terbentuk kembali dan nukleolus terlihat kembali. Pada bagian ekuator terjadi

lekukan yang makin lama makin ke dalam sehingga membagi sel induk menjadi dua

bagian yang merupakan sel anak yang memiliki sifat dan jumlah kromosom yang

sama dengan sel induk.

Interfase.

Fase ini merupakan fase persiapan sel untuk melakukan

pembelahan lagi dengan mengumpulkan materi dan energi.

Siklus Sel

Sel sebagai unit terkecil kehidupan

tentunya mengalami pertumbuhan sel. Pada sel yang sedang tumbuh selalu

mengalami siklus sel, yang merupakan serangkaian proses yang berlangsung sejak

sel itu terbebtuk hingga siap mulai membelah. Siklus sel sendiri meliputi

pertambahan massa dan duplikasi bahan genetic yang dikenal sebagai interfase

dan pembelahan sel. Pada sel eukariotik pembelahan sel ada dua macam, yaitu

mitosis dan meiosis.

Para ahli biologi lebih banyak

mencurahkan perhatiannya pada fase pembelahan sel karena perubahan- perubahan

yang dramatis yang berlangsung dapat diamati dengan mikroskop cahaya. Oleh

karena itu, interfase juga meerupakan ‘fase istirahat’. Pada interfase terjadi

beberapa kegiatan yang intensif, antara lain biosintesis adan deoksiribonukleat

(ADN) dan pembagian komponen-komponen kromosom menjadi dua bagian yang sama.

Sehingga ukuran sel bertambah kurang lebih dua kali lipat.

Pada interfase berlangsung serangkaian proses yang

komplek sebagai persiapan untuk membagikan materi-materi yang terdapat pada

sebuah sel kepada sel anak dengan jumlah yang sama. Sebelum membelah,

komponen-komponen molekuler sel yang penting dalam sel telah digandakan menjadi

dua kali lipat, sehingga sebenarnya pembelahan sel merupakan fase terakhir dari

perubahan-perubahan tingkat molekul yang sedang berlangsung. Berikut merupakan

gambar ringkasan peristiwa-peristiwa besar dalam

siklus sel eukariotik dan kondisi kromosom induk.

Dalam sel

berkembang biak, G1 adalah periode antara kelahiran sel mitosis dan inisiasi

sintesis DNA, yang menandai awal fase S. Pada akhir fase S, kromosom yang

direplikasi terdiri dari dua DNA dan terkait kromosom. Akhir G2 ditandai oleh

terjadinya mitosis, memisahnya gelendong mitosis (garis merah) dan menuju

ke kutub masing-masing, diikuti pembagian sitoplasma (sitokinesis) untuk

menghasilkan dua sel anak. G1, S, dan fase G2

secara kolektif disebut sebagai interfase, periode antara satu mitosis

dan berikutnya.

Berdasarkan penelitian-penelitian

sitokimia (antara lain dengan menggunakan zat warna Feolgen) dan penelusuran

dengan timidin radioaktif, Howard sdan Pele membagi siklus sel menjadi empat

periode yang berurutan, yaitu periode G1 (G = gap), periode S

(sintesis), periode G2, dan mitosis. Sintesis ADN hanya berlangsung

pada periode S. selam periode G2 pada suatu sel mengandung ADN

sebanyak dua kali lipat jika dibanding pada periode G1. Sel-sel anak

yang baru dibentuk pada mitosis kembali mengandung jumlah ADN seperti pada

periode G1.

Dalam membahas

mitosis, kita biasanya menggunakan istilah kromosom yang merupakan bagian yang

sangat berperan dalam pewarisan sifat. Kromosom ini jelas terlihat saat

proses pembelahan sel jika dilihat dengan mikroskop cahaya. Selama

interfase, bagian dari siklus sel antara akhir satu M fase dan awal berikutnya,

membentuk sambungan dengan retikulum endoplasma . Dengan terjadinya mitosis

dalam profase, benang spindle ditarik ke dalam retikulum retikulum, dan Membran

Golgi terurai menjadi vesikula. mikrotubulus membongkar dan berkumpul

kembali ke aparat mitosis yang terdiri dari berbentuk bola bundel dari

mikrotubulus (gelendong) dengan cluster berbentuk bintang dari mikrotubulus

memancar dari setiap ujung, atau gelendong tiang. Selama periode metafase

mitosis, sebuah multiprotein kompleks, yang kinetokor, berkumpul di

masing-masing sentromer. Itu kinetochore dari kromatid saudari kemudian bergaul

dengan mikrotubulus datang dari gelendong yang berlawanan kutub.

Selama periode anafase mitosis,

kromatid terpisah. Mereka awalnya ditarik oleh protein motor sepanjang

mikrotubulus gelendong menuju kutub yang berlawanan dan kemudian yang lebih

jauh terpisah sebagai gelendong mitosis berelongasi. Setelah selesai Pemisahan

kromosom, gelendong mitosis disassembles dan kromosom decondensasi selama

telofase. Membran inti kembali terbentuk di sekeliling terpisah kromosom saat

mereka decondensasi . Pembagian sitoplasma

secara fisik, disebut sitokinesis kemudian

menghasilkan dua sel anak sebagai kompleks Golgi bentuk ulang di

masing-masing sel anak. Setelah mitosis sel bersiklus memasuki fase G1,

memulai pergantian siklus lain. Pada vertebrata dan diploid ragi, sel-sel di G1

memiliki jumlah kromosom diploid (2n).

Transkripsi RNA Protein

Transkripsi mempunyai ciri-ciri kimiawi yang serupa

dengan sintesis/replikasi DNA, yaitu :

1. Adanya

sumber basa nitrogen berupa nukleosida trifosfat. Bedanya dengan sumber

basa untuk sintesis DNA hanyalah pada molekul gula pentosanya yang tidak berupa

deoksiribosa tetapi ribosadan tidak adanya basa timin tetapi digantikan oleh urasil.

Jadi, keempat nukleosida trifosfat yang diperlukan adalah adenosin trifosfat

(ATP), guanosin trifosfat (GTP), sitidin trifosfat (CTP), dan uridin trifosfat

(UTP).

2. Adanya untai

molekul DNA sebagai cetakan. Dalam hal ini hanya salah satu di antara kedua

untai DNA yang akan berfungsi sebagai cetakan bagi sintesis molekul RNA. Untai

DNA ini mempunyai urutan basa yang komplementer dengan urutan basa RNA. hasil

transkripsinya, dan disebut sebagai pita antisens. Sementara itu, untai DNA

pasangannya, yang mempunyai urutan basa sama dengan urutan basa RNA, disebut

sebagai pita sens.

3. Sintesis

berlangsung dengan arah 5’→ 3’ seperti halnya arah sintesis DNA. Gugus 3’- OH

pada suatu nukleotida bereaksi dengan gugus 5’- trifosfat pada nukleotida

berikutnya menghasilkan ikatan fosofodiester dengan membebaskan dua atom

pirofosfat anorganik (PPi). Reaksi ini jelas sama dengan reaksi polimerisasi

DNA. Hanya saja enzim yang bekerja bukannya DNA polimerase, melainkan RNA

polimerase. Perbedaan yang sangat nyata di antara kedua enzim ini terletak

pada kemampuan enzim RNA polimerase untuk melakukan inisiasi sintesis RNA tanpa

adanya molekul primer.

Tahap-tahap transkripsi adalah

sebagai berikut :

Struktur Nukleus

Inti sel terdiri dari beberapa

bagian, yaitu membran inti/ nuclear envelope (Karioteka), nukleoplasma

(kariolimfa), kromatin dan nukleolus (anak inti).

bagian-bagian dalam nukleus :

1. Membran Inti

Membrane inti atau selubung inti merupakan struktur

pembatas materi initi sel dengan sitoplasma. Struktur membran inti saat diamati

di bawah mikroskop electron tampak sebagai dua lapisan membran yang

masing-masing dipisahkan oleh celah sebesar 20-30 nm. Membran inti luar

berhubungan dengan reticulum endoplasma, karena itu ruang antara membran inti

dalam dan luar adalah langsung berhubungan dengan lumen reticulum endoplasma.

Fungsi yang penting dari membran inti adalah bekerja sebagai pembatas yang

memisahkan kandungan inti sel dengan sitoplasma. Seperti membran sel yang lain,

setiap membran inti tersusun dari dua lapis phospolipid (untuk selanjutnya

digunakan istilah “phospolipid bilayer”) yang hanya permeable terhadap

molekul kecil non polar. Struktur membran inti juga dilengkapi dengan

lubang-lubang yang disebut porus nuclearis, yaitu lubang pada selubung inti

yang menghubungkan nucleolus dengan sitoplasma. Sel melalui lubang-lubang ini

dapat mentransfer substansi sel yang berada di dalam nukleus ke luar nucleus (sitoplasma).

Subsatansi sel yang ditransfer ke luar sel adalah molekul RNA yang berkaitan

erat dengan sintesis protein di sitoplasma.

Friday, May 25, 2012

Mekanisme Sorting Protein dari Sitosol ke Organel

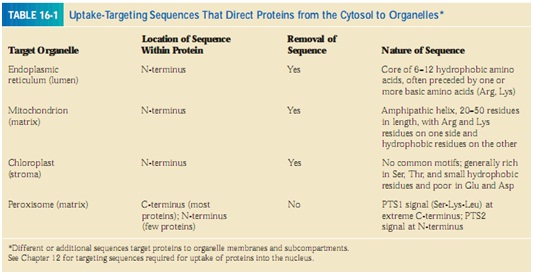

Sorting

ini berarti penyeleksian. Protein di sintesis di dalam sitosol kemudian

beberapa di masukkan ke dalam mitokondria, kloroplas, dan peroksisom melalui

tahap seleksi. Mitokondria dan kloroplas masing-masing mempunyai membran

bilayer ganda, sedangkan peroksisom memiliki membran bilayer tunggal. Perbedaan

dari ketiga sorting dapat dilihat

pada table berikut ini.

A. Sorting Protein ke Mitokondria

Ada 4 bagian dalam

mitokondria yang berperan dalam pengiriman protein, yaitu bagian membran luar

mitokondria, membran dalam mitokondria, ruang intermembran, dan matriks

mitokondria. Meskipun mitondria mempunyai DNA dan ribosom sendiri tapi sebagain

besar proteinnya disintesis di sitosol yang dikode oleh gen nukleus. Protein

yang ditujukan untuk mitokondria mempunyai sinyal khusus yang dapat dikenali

oleh mitokondria. Protein yang akan masuk ke matrik mitokondria mengandung untaian

sinyal yang dapat dikenali mitokondria dan berada pada N-terminus.

1. Prekusor protein pada

ribosom sitosol mengandung chaperon

2. Setelah protein dengan

reseptor import pada membran bertemu, kemudian protein ini akan dibawa oleh

reseptor import ke pori protein intergral pada membran luar ynag langung

berhubungan dengan protein intregral pada membran dalam

3. Untaian pengarah

dikeluarkan dengan bnatuan enzim matrik pretease

struktur dan fungsi peroksisom

Peroksisom

Organel ini ditemukan pada

sel hewan, sel tumbuhan tertentu maupun sel ragi. Peroksisom pertama kali

ditemukan oleh De Duve dan kawan-kawannya pada tahun 1965 di dalam sel-sel

hati. Di dalam peroksisom ditemukan beberapa macam enzim oksidase dan enzim katalase.

Oleh karena enzim - enzim ini berperan dalam pembentukan katalase yaitu dalam

pembentukan dan pembongkaran hidrogen peroksida (H2O2) ,

maka organel tersebut dinamakan peroksisom. Pada sel tumbuhan, fungsi organel

ini berkaitan dengan siklus glioksilat sehingga dinamakan glioksisom. Pada

tumbuhan, peroksisom akan menguraikan asam glikolat yang dihasilkan dari proses

fotosintesis kemudian mendaur ulang kembali molekul untuk dikembalikan ke

kloroplas.

Di dalam sel, peroksisom

berbentuk bulat telur dengan diameter kurang lebih antara 0,5 - 0,7 mikrometer,

hanya dibungkus oleh selapis membran. Jumlah peroksisom untuk tiap sel

bervariasi antara 70-700. Peroksisom memiliki kemampuan untuk membelah diri

sehingga dapat membentuk peroksisom anak. Protein dan lipid yang diperlukan

ditransfer dari sitosol. Selain berfungsi untuk pembentukan dan perombakan H2O,

menjadi substrat organik dan H2O, peroksisom juga berfungsi untuk

merombak asam lemak yang tersimpan dalam biji menjadi glukosa untuk proses

perkecambahan. Peroksisom memiliki 1 membran dan tidak memiliki DNA atau

ribosom. Karena peroksisom tidak memiliki genom, bagaimanapun juga

semua protein harus diimport. Peroksisom sedemikian mirip dengan RE pada

replikasi membrannya, berikatan dengan organel yang ada tanpa genom.

Peroksisom ditemukan di semua

sel eukaryotik. Mereka terdiri dari enzim oksidatif seperti katalase dan urate

oksidase, pada berbagai konsentrasi yang tinggi di beberapa sel. Seperti

mitokondria, peroksisom merupakan tempat besar untuk penghasilan oksigen.

Satu hipotesis adalah bahwa peroksisom merupakan sisa organel tua yang

melaksanakan metabolisme oksigen pada ansestor primitif sel eukaryotik.

Peroksisom terdiri dari satu

atau lebih enzim yang menggunakan oksigen molekuler untuk mengubah atom

hidrogen pada subtrat organik yang spesifik pada reaksi oksidasi yang

menghasilkan hidrogen peroksida sebagai hasil samping.

Reaksi :

RH2 + O2 → R + H2O2

Katalase dengan enzim lain

pada organel menggunakan H2O2 untuk mengoksidasi macam-macam subtrat lain

termasuk fenol, asam formic, formaldehid, dan alkohol dengan reaksi

perokdative. Tipe reaksi oksidasi ini secara khusus penting pada sel hati dan

ginjal, yang mana peroksisom akan menetralkan molekul toksik yang akan masuk ke

dalam aliran darah. Bila kita meminum athanol seperti alkohol maka ini akan

dioksidasi menjadi asetaldehid. Ketika terdapat kelebihan akumulasi H2O2 dalam

sel, maka katalase akan mengubahnya menjadi H2O ( 2H2O2 → 2H2O + O2).

Fungsi penting dari reaksi

oksidasi yang berlangsung di peroksisom adalah memecah molekul asam lemak. Pada

proses yang disebut beta oksidasi, ikatan alkil asam lemak dipendekkan menjadi

2 atom karbon yang kemudian akan diubah menjadi asetil Ko-A dan diekspor dari

peroksisom menuju sitosol untuk digunakan kembali pada reaksi biosintesis. Beta

oksidasi dalam sel mamalia terjadi pada mitokondria dan peroksisom. Peroksisom

merupakan organel yang tidak biasa dan pada sel yang berbeda dari satu

organisme dapat terdiri dari enzim-enzim yang berbeda. Mereka dapat beradaptasi

terhadap perubahan kondisi. Sel jamur yang berkembang pada gula memiliki

peroksisom yang kecil. Tetapi ketika jamur berkembang pada methanol, mereka

memiliki peroksisom yang besar yang mengoksidasi methanol, dan ketika jamur

berkembang pada asam lemak maka mereka memiliki peroksisom yang besar untuk

memecah asam lemak menjadi asetil Ko-A. Peroksisom juga memiliki peran yang

penting pada tanaman. Peroksisom yang berada di daun dimana ini mengkatalisis

oksidasi produk samping dari reaksi yang krusial yang menambahkan CO2 di

karbohidrat. Proses ini disebut dengan fotorespirasi karena ini mengikat

oksigen dan membebaskan karbondioksida. Tipe lain dari peroksisom yaitu yang

berada di bibit perkecambahan, dimana ini memainkan peran penting untuk

mengubah asam lemak pada lipid menjadi gula yang dibutuhkan untuk pertumbuhan

tanaman muda. Karena pengubahan ini melalui siklus glikolat, maka peroksisom

ini juga disebut dengan glioksisom. Pada siklus glikolat 2 molekul asetil Ko-A

yang diproduksi oleh asam lemak dipecah di dalam peroksisom yang akhirnya

digunakan untuk membuat asam suksinat. Selanjutnya, ini akan meninggalkan

peroksisom dan diubah menjadi gula. Siklus glikolat ini tidak terjadi pada sel

hewan dan hewan tidak dapat mengubah asam lemak menjadi karbohidrat.

DAFTAR PUSTAKA

Djohar.

1985. Biologi Sel I (Diktat Kuliah). Yogyakarta : FMIPA UNY.

Karp,

Gerald. 2004. Cell

and Moleculer Biology. USA : Von Hoffmann press.

Murray, RK, Dk Granner, PA Mayes, VM Rodwell. 2003. Harper’s Illustrated Biochemistry.

26th edition. Amerika utara : The

McGraw-Hill Company .

Nelson, DL dan MM Cox. 2005. Principles of Biochemistry. 4th edition. W.H. Freeman and Company.

Reksoatmojo,

Issoegianti. 1994. Biologi Sel.

Yogyakarta : DEPDIKBUD.

Stryer, Lubert. 2000. Biokimia Edisi 4. Jakarta : EGC.

Suryani,

Yoni. 2004. Bilogi

Sel dan Molekuler.

Yogyakarta : FMIPA UNY.

struktur dan fungsi lisosom

Lisosom adalah organel pencerna

pada sel hewan dan di temukan disemua sel eukariotik. Lisosom

berasal dari kata lyso = pencernaan

dan soma = tubuh. Diamater lisosom

kira-kira 25-50nm - 1μm. Lisosom memiliki keanekaragaman

morfologi. Berbentuk agak bulat dan dikelilingi oleh membran tunggal bilayer

yang digunakan untuk mencerna makromolekul. Yang khas dari lisosom adalah terdiri atas sekitar 50 enzim

hidrolitik yang berbeda yang dihasilkan di dalam RE kasar. Enzim

ini disebut dengan lisozom.

Enzim-enzim ini dapat menghidrolisis semua bentuk makromolekul antara lain

polisakarida, lipid, fosfolipid, asam nukleat, dan protein. Enzim hidrolisis tersebut

bekerja optimum pada pH asam (sekitar 4,6). Kondisi asam ini dihasilkan dari

pompa proton di membran organel. Lisosom dapat mempertahankan kondisi

asam ini dengan cara membran lisosom memompa ion hidrogen dengan menghunakan

bantuan ATP dari sitosol ke dalam lumen lisosom. Proses masuknya ion hidrogen

ini karena membran lisosom mengandung protein integral yang kandungan

glikosilatnya tinggi dan terdapat garis pelindung dari karbohidrat yang mampu

melindungi membran dari kerusakan.

Contoh

enzim lisosom

Enzim

|

Substrat

|

Phosphatase :

Acid phosphatase

Acid phosphodiesterase

|

Phosphomonoesterus

Phosphodiesters

|

Nucleases :

Acid ribonuclease

Acid deoxyribinuclease

|

RNA

DNA

|

Proteases :

Cathepsin

Collagenase

|

Protein

Collagen

|

GAG-hydrolizing enzymes :

Iduronate Sulfatase

Β-galactosidase

Heparan N-sulfatase

α-N- Acetylglucosaminidase

|

Dermatan sulfate

Keratan sulfate

Heparan sulfate

Heparan sulfate

|

Polysaccharidases dan

Oligosaccharidases:

α-glucosidase

Fucosidase

α-manosidase

Sialidase

|

Glycogen

Fucosyloligosaccharides

Mannosyloligossacharides

Sialyloligosaccharides

|

Sphingolipid hydrolyzing

enzymes :

Ceramidase

Glucocerebosidase

β-Hexosaminidase

Arylsulfatase

|

Ceramide

Glucosylceramide

GM2ganglioside

Galactosylsulfatide

|

Lipid hidrolysing enzimes :

Acid lipase

Phospholipase

|

Triacylglycerols

Phospholipids

|

Lisosom berfungsi untuk

merusak/menghancurkan materi yang masuk ke dari luar sel,

menghancurkan patogen mencerna makanan, daur ulang organel yang rusak, dan

berperan dalam perkembangan embrio pada hewan. Beberapa organisme uniseluler mencerna partikel makanan

yang kemudian dibongkar secara enzimatis di dalam lisosom, dan nutrisi hasil

pencernaan akan dilepaskan ke dalam sitosol. Pada sel fagositik mamalia,

seperti makrofag dan neutrofil, berfungsi untuk mencerna mikroorganisme

berbahaya. Pencernaan bakteri atau mikroorganisme tersebut diaktifkan pada pH

rendah dari lisosom dan kemudian dicerna secara enzimatik.

Lisosom juga mempunyai peran

dalam pergantian organel, yang mengatur perusakan serta penempatan organel sel

itu sendiri, disebut autofagi. Selama proses ini berlangsung, sebuah organel

seperti mitokondria akan diselubungi oleh membran ganda yang merupakan derivat

dari sisterna RE. membran RE kemudian bergabung degan lisosom untuk membentuk

autofagolisosom.

Ketika proses autofagolisosom

selesai, organel yang dicerna dikeluarkan sebagai residual body. Berdasarkan

tipe dari sel yang bersangkutan, isi dari residual body dikeluarkan dari

dalam sel secara eksositosis atau disimpan di dalam sitoplasma disebut lipofuscin

granulLipofuscin granule akan meningkat jumlahnya seiring penambahan umur

sel.

Wednesday, May 16, 2012

koenzim dan vitamin

Beberapa

enzim hanya terdiri dari polipeptida dan mengandung gugus kimiawi selain residu

asam amino, contohnya adalah ribonuklease pankreas. Akan tetapi, enzim lain

memerlukan tambahan kimia bagi aktivitasnya; komponen ini disebut kofaktor.

Kofaktor mungkin suatu molekul anorganik seperti ion Fe2+, Mn2+,

atau Zn2+, atau mungkin suatu molekul organik kompleks yang disebut

koenzim. Beberapa enzim membutuhkan baik koenzim maupun satu atau lebih ion

logam bagi aktivitasnya. Pada beberapa enzim, koenzim, atau ion logam hanya

terikat secara lemah atau dalam waktu sementara pada protein, tetapi, pada

enzim lain, senyawa ini terikat kuat, atau terikat secara permanen yang dalam

hal ini disebut gugus prostetik. Enzim yang strukturnya sempurna dan aktif

mengkatalisis, bersama-sama dengan koenzim atau gugus logamnya disebut

holoenzim. Koenzim dan ion logam bersifat stabil sewaktu pemanasan, sedangkan

bagian protein enzim yang disebut apoenzim, terdenaturasi oleh pemanasan.

Koenzim berfungsi sebagai pembawa sementara atom spesifik atau gugus

fungsionil.

Tabel 1. Koenzim

dan Senyawa yang Dipindahkan

Koenzim

|

Senyawa yang

Dipindahkan

|

Tiamin

pirofosfat

|

Aldehida

|

Flavin adenin

dinukleotida

|

Atom hydrogen

|

Nikotinamida

adenine dinukleotida

|

Ion hidrida (H-)

|

Koenzim A

|

Gugus asil

|

Piridoksal

fosfat

|

Gugus amino

|

5’-Deoksiadenosi

obalamin (koenzim B12)

|

Atom H dan gugus

alkil

|

Biositin

|

CO2

|

Tetrahidrofolat

|

Gugus

satu-karbon lainnya

|

Vitamin

adalah prekursor esensial berbagai koenzim. Karena vitamin dibutuhkan pada diet

manusia hanya dalam jumlah milligram atau mikrogram per hari, maka vitamin

disebut mikronutrien. Vitamin diperlukan hanya dalam jumlah yang sedikit karena

vitamin bekerja sebagai katalisator yang memungkinkan transformasi kimia

makronutrien yang secara bersama-sama disebut metabolisme. Seperti halnya

enzim, bentuk aktif vitamin hanya terdapat pada konsentrasi yang rendah di

dalam jaringan.

A.

Pengelompokan

vitamin

Vitamin

dibedakan ke dalam dua kelas yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin

yang larut di dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air meliputi tiamin

(vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), asam nikotinat,

asam pantotenat, piridoksin (vitamin B6), biotin, asam folat,

vitamin B12, dan asam askorbat (vitamin C). Hampir semua vitamin

tersebut telah diketahui fungsi koenzimnya. Vitamin yang larut dalam lemak

(senyawa berminyak dan tidak larut dalam air) yaitu vitamin A, D, E, dan K.

Fungsi biokimiawi vitamin yang larut dalam lemak tidak diketahui secara jelas.

Tabel 2. Vitamin dan Peranannya pada Fungsi Enzim

Vitamin

|

Bentuk koenzim

(bentuk aktif) |

Jenis reaksi

atau proses yang dilangsungkan

|

Larut dalam

air

|

||

Tiamin

|

Tiamin

pirofosfat

|

Dekarboksilasi

asam α-keto

|

Riboflavin

|

Flavin

mononukleotida, flavin adenin dinukleotida

|

Reaksi

oksidasi-reduksi

|

Asam nikotinat

|

Nikotinamida

adenin dinukleotida, nikotin amida adenin dinukleotida fosfat

|

Reaksi oksidasi-reduksi

|

Asam pantoetat

|

Koenzim A

|

Transfer gugus

asil

|

Piridoksin

|

Piridoksal

fosfat

|

Transfer gugus

amino

|

Biotin

|

Biositin

|

Transfer CO2

|

Asam folat

|

Asam

tetrahidrofolat

|

Transfer gugus

1-karbon

|

Vitamin B12

|

Deoksi

adenosil kobalamin

|

Pemindahan 1,2

hidrogen

|

Asam askorbat

|

Tidak

diketahui

|

Kofaktor pada

reaksi hidroksilasi

|

Larut di dalam

lemak

|

||

Vitamin A

|

Retinal

|

Siklus

pengelihatan

|

Vitamin D

|

1,25-dihidroksikolekalsiferol

|

Regulasi

metabolism CO2+

|

Vitamin E

|

Tidak

diketahui

|

Perlindungan

lipida membran

|

Vitamin K

|

Tidak

diketahui

|

Kofaktor pada

reaksi karboksilasi

|

DAFTAR PUSTAKA

Djohar.

1985. Biologi Sel I (Diktat Kuliah). Yogyakarta : FMIPA UNY.

Karp,

Gerald. 2004. Cell

and Moleculer Biology. USA : Von Hoffmann press.

Murray, RK, Dk Granner, PA Mayes, VM Rodwell. 2003. Harper’s Illustrated Biochemistry.

26th edition. Amerika utara : The

McGraw-Hill Company .

Nelson, DL dan MM Cox. 2005. Principles of Biochemistry. 4th edition. W.H. Freeman and Company.

Reksoatmojo,

Issoegianti. 1994. Biologi Sel.

Yogyakarta : DEPDIKBUD.

Stryer, Lubert. 2000. Biokimia Edisi 4. Jakarta : EGC.

Suryani,

Yoni. 2004. Bilogi

Sel dan Molekuler.

Yogyakarta : FMIPA UNY.

Subscribe to:

Posts (Atom)

Koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin Pembelajaran dalam Pengelolaan Sumber Daya

Pemimpin Pembelajaran dalam Pengelolaan Sumber Daya dan pengimplementasian di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. a. ...

-

Lisosom adalah organel pencerna pada sel hewan dan di temukan disemua sel eukariotik . Lisosom berasal dari kata lyso = pencernaan dan so...

-

42. Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam untuk Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) A. Latar Belakang Ilmu Pengetahuan Alam ...

-

Sorting ini berarti penyeleksian. Protein di sintesis di dalam sitosol kemudian beberapa di masukkan ke dalam mitokondria,...